Upskilling als strategischer Erfolgsfaktor

Führung verändert sich – und mit ihr das Lernen.

Upskilling bedeutet heute mehr als Weiterbildung – es ist ein strategisches Prinzip, um Menschen und Organisationen zukunftsfähig zu machen.

Wer heute führt, gestaltet nicht nur Ergebnisse, sondern auch Entwicklung.

Denn Zukunft entsteht dort, wo Lernen möglich gemacht wird – nicht dort, wo Wissen verwaltet wird.

Lernen ist längst keine „HR-Aufgabe“ mehr, sondern eine strategische Führungsaufgabe.

Es entscheidet darüber, ob Organisationen im Wandel bestehen – oder von ihm überholt werden.

Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr ob, sondern wie Organisationen Lernfähigkeit entwickeln:

als Teil ihrer Kultur, ihrer Strategie und ihrer Attraktivität.

1. Warum Lernen heute strategische Bedeutung hat

Organisationen investieren heute massiv in digitale Transformation, KI und Prozessautomatisierung.

Doch Technologie allein schafft keine Zukunftsfähigkeit – sie braucht Menschen, die bereit und fähig sind, sich weiterzuentwickeln, neue Skills zu erlernen und neue Aufgaben zu übernehmen.

Gleichzeitig verändern Demografie, Wertewandel und neue Arbeitsformen die Spielregeln:

Mehrere Generationen, unterschiedliche Erwartungen – und die gemeinsame Herausforderung, kollektive Intelligenz aufzubauen, Wissen zu teilen und zugänglich zu machen.

Bevor über Tools oder Trainings gesprochen wird, braucht es ein gemeinsames strategisches Verständnis:

Warum ist Lernen kein hoheitliches HR-Thema mehr, sondern eine strategische Priorität?

Organisationen müssen sich an neue Rahmenbedingungen anpassen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern.

Lernfähigkeit entscheidet dabei, ob sie den Wandel gestalten – oder von ihm gestaltet werden.

Deshalb gehört Qualifizierung heute nicht mehr isoliert in die Personalabteilung,

sondern in die strategische Unternehmensführung und die Kulturarbeit der Organisation.

Lernen ist kein „Add-on“, sondern die Grundlage für Anpassungsfähigkeit, Innovationskraft und Engagement.

Lernen ermöglicht Sinn, Entwicklung schafft Bindung – und genau das wird zunehmend zum Wettbewerbsfaktor.

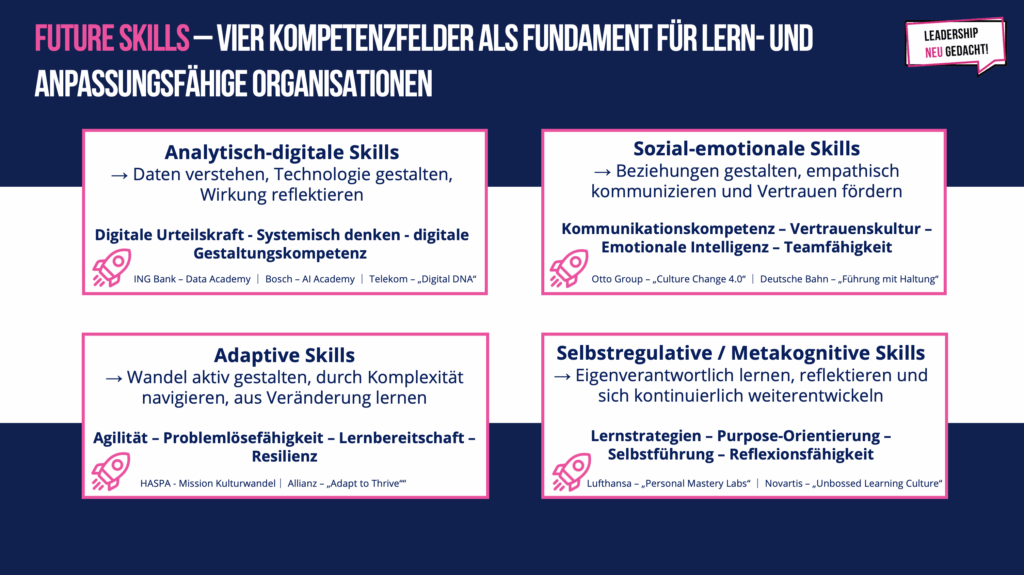

2. Welche Kompetenzen die Zukunft fordert

Zukunftsfähige Organisationen investieren nicht nur in Fachwissen, sondern in Future Skills – Kompetenzen, die Lern- und Anpassungsfähigkeit fördern:

- Analytisch-digitale Skills – Technologie verstehen und verantwortungsvoll gestalten.

- Adaptive Skills – Wandel annehmen, Resilienz aufbauen, Neues ausprobieren.

- Selbstregulative Skills – eigenverantwortlich lernen, reflektieren, Haltung entwickeln.

- Sozial-emotionale Skills – empathisch führen, Vertrauen schaffen, Beziehungen gestalten.

Das Konzept der Future Skills baut auf dem bekannten 21st Century Skills Framework auf – mit den vier Ks: Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken.

Dieses Modell wurde in den letzten Jahren weiterentwickelt – unter anderem durch das World Economic Forum (WEF), die OECD, das Institute for the Future (IFTF) sowie das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP), das sich auf Skills Intelligence und Kompetenzprognosen spezialisiert hat.

Alle kommen zu einer klaren Botschaft:

Die Zukunft gehört Organisationen, die Lernen, Anpassungsfähigkeit und Selbststeuerung systematisch fördern.

Diese Perspektive verdeutlicht: Future Skills sind kein Modewort, sondern ein strukturelles Prinzip für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaften.

3. Growth Mindset: Haltung als Fundament für Lernfähigkeit

Lernen beginnt nicht mit neuen Tools, sondern mit einer neuen Haltung.

Die Psychologin Carol Dweck beschreibt zwei grundlegende Denkmuster:

das Fixed Mindset („Ich kann das nicht“) und das Growth Mindset („Ich kann das noch nicht“).

Das Growth Mindset erkennt Entwicklung als Prozess.

Fehler werden nicht als Scheitern interpretiert, sondern als Teil des Lernwegs.

Diese Haltung prägt Menschen – und in der Folge ganze Organisationen.

Lernfähige Organisationen schaffen Räume, in denen Fragen wichtiger sind als schnelle Antworten.

Sie fördern Feedback, Neugier und Reflexion.

Führung spielt dabei eine Schlüsselrolle: Sie prägt das Mindset durch ihr eigenes Verhalten.

Führungskräfte, die Lernmomente sichtbar machen, Feedback aktiv einholen

und eigene Unsicherheiten transparent teilen, senden eine klare Botschaft:

Lernen ist kein Zeichen von Schwäche – sondern Ausdruck von Stärke und Vertrauen.

Wachstum entsteht nicht im Wissen, sondern im Neugierigbleiben.

Eine Kultur, die auf Wachstum und Lernen setzt, wird resilienter, innovativer und menschlicher.

Denn sie erkennt: Zukunft entsteht nicht durch Planung – sondern durch stetiges Lernen aus Erfahrung.

4. Microsoft als Beispiel für kulturellen Wandel durch Lernen

Kaum ein Unternehmen zeigt so deutlich, wie stark Lernen zur Führungsaufgabe geworden ist, wie Microsoft. Als Satya Nadella 2014 die Leitung übernahm, stand das Unternehmen wirtschaftlich stabil – aber kulturell festgefahren. Ein starkes Silodenken, Konkurrenz zwischen Teams und ein Klima von „Know-it-all“ statt „Learn-it-all“ bremsten Innovation und Zusammenarbeit.

Nadella erkannte: Nicht Wissen, sondern Neugier ist die Ressource der Zukunft.

Er setzte konsequent auf eine neue Haltung – auf Lernen als verbindendes Prinzip.

Unter seiner Führung wurden regelmäßige Feedbackschleifen, Learning Days und Learning Communities etabliert. Führungskräfte wurden gezielt darin geschult, Lernprozesse sichtbar zu machen, Fragen zu stellen statt Antworten zu geben und Lernerfolge im Team zu feiern.

Lernen wurde bei Microsoft nicht gemanagt – sondern ermöglicht.

Dieses neue Leitprinzip – „Learn-it-all statt Know-it-all“ – basiert auf den Forschungsarbeiten der Psychologin Carol Dweck zum Growth Mindset.

Dwecks Erkenntnis: Wer sich auf Lernen, Entwicklung und Wachstum fokussiert, kann sich langfristig anpassen und Innovation fördern – wenn Fehler nicht bestraft, sondern als Teil des Lernprozesses akzeptiert werden.

Microsoft übertrug dieses Prinzip konsequent auf die eigene Kultur.

Neugier vor Perfektion, Offenheit vor Kontrolle, gemeinsames Lernen statt individueller Absicherung:

Aus einer Wissensorganisation wurde eine lernende Organisation.

Das Ergebnis war mehr als ein Kulturwandel – es war eine Haltungsverschiebung:

von Konkurrenz zu Kooperation, von Absicherung zu Vertrauen, von Wissen zu Lernen.

Innovation, Engagement und Marktwert (auch der Wert der Arbeitgebermarke) stiegen – nicht, weil die Strategie neu war, sondern weil die Kultur lernfähig wurde.

5. Wie Lernen Bindung und Kultur stärkt

Nicht Benefits binden Talente – sondern Entwicklung. Lernen stärkt Partizipation, fördert Eigenverantwortung und schafft Zugehörigkeit.

Denn wer sich einbringen und wachsen kann, fühlt sich gesehen – und bleibt engagiert.

Drei Prinzipien bilden das Fundament einer lebendigen Lernkultur:

- Sinn: Lernen braucht Richtung und einen erkennbaren Beitrag zur gemeinsamen Mission. Menschen wollen verstehen, wofür sie lernen und wie ihr Wissen Wirkung entfaltet.

- Autonomie: Lernen gelingt, wenn Menschen ihren Lernweg aktiv mitgestalten können – statt vorgegebene Inhalte passiv zu konsumieren.

- Zugehörigkeit: Lernen entsteht dort, wo Vertrauen, Feedback und Austausch selbstverständlich sind. Entwicklung ist immer auch ein soziales Geschehen.

So wird Lernen vom administrativen Prozess zum gemeinsamen Erlebnis –

zum Treiber für Motivation, Verbundenheit und Identität.

Wenn Lernen sichtbar wird, wird auch Kultur spürbar.

6. Lernen als Differenzierungsmerkmal – innen und außen

Lernen ist kein Selbstzweck. Es ist die verbindende Kraft zwischen Innen und Außen einer Organisation – zwischen Kultur und Marke, Haltung und Wirkung.

Innen wirkt Lernen als Anker für Identität, Motivation und Bindung.

Es sorgt für Bewegung, Austausch und Entwicklung, fördert Selbstwirksamkeit und gibt Orientierung in Veränderungsprozessen.

Eine lernfähige Organisation bleibt anpassungsfähig und reflektiert – weil sie in Bewegung bleibt, auch wenn sich die Rahmenbedingungen verändern.

Außen zeigt sich Lernen als Teil der Arbeitgebermarke und als Ausdruck von Haltung.

Organisationen, die Lernkultur sichtbar leben, wirken glaubwürdig, attraktiv und zukunftsorientiert.

Ein Entwicklungsversprechen, das in der Kultur verankert ist, schafft Vertrauen – bei bestehenden Teams ebenso wie bei künftigen Talenten und Partnern.

Lernen stärkt das Innere der Organisation – und prägt, wie sie nach außen wirkt.

So wird Lernen zum echten Differenzierungsmerkmal:

ein Zeichen lebendiger Kultur, gelebter Haltung und nachhaltiger Zukunftsfähigkeit.

7. Führung als Systemhebel für Lernfähigkeit

Führung entscheidet, ob eine wirksame Lernkultur aufgebaut werden kann. Führungsteams gestalten heute nicht nur Strategien, sondern Lernräume – strukturell und kulturell. Führung beginnt mit einer Entscheidung: Wird Lernen als Kostenfaktor betrachtet – oder als Investition in Zukunftsfähigkeit?

Diese Perspektive prägt alles Weitere: Budget, Prioritäten, Haltung.

Vier Hebel sind dabei entscheidend:

- Strategisch entscheiden – Lernen in Strategie, Budget und Steuerung verankern.

- Sensibilisieren & befähigen – Führung und HR als Enabler verstehen, nicht als Verwalter.

- Vorleben & mitmachen – eigene Lernfelder teilen, Lernmomente initiieren.

- Verstetigen & messen – Lernfortschritte sichtbar machen und feiern.

Führung wird so zur Kulturkraft.

Sie ermöglicht Vertrauen, Orientierung und Entwicklung – und macht Lernen zum Bestandteil der Identität.

Das Top-Management entscheidet, ob Lernen Kostenfaktor oder Zukunftsinvestition ist.

Fazit: Führung heißt, Lernen und Entwicklung zu ermöglichen

Führung neu zu denken bedeutet, Lernen möglich zu machen – für Teams, Organisationen und auch für sich selbst. Denn wo Menschen wachsen dürfen, entsteht Vertrauen, Haltung und Zukunftsfähigkeit.

Drei Botschaften bleiben:

Lernen ist strategisch.

Führung befähigt.

Kultur trägt.

Zukunftsfähigkeit beginnt mit der Haltung, dass Lernen nie abgeschlossen ist – weder für Organisationen noch für Menschen.

Lernen erfordert Haltung und Struktur.

Offenheit, Mut und Neugier sind wichtig – doch erst mit Commitment, klaren Strukturen und kontinuierlichen Lernroutinen wird Wachstum möglich.

Das ist der zweite Teil einer lernorientierten Haltung:

Alles ist grundsätzlich schaffbar – wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen.

Wer diese Haltung vertiefen und im Austausch erleben möchte, findet Inspiration, Praxis und Perspektivwechsel beim

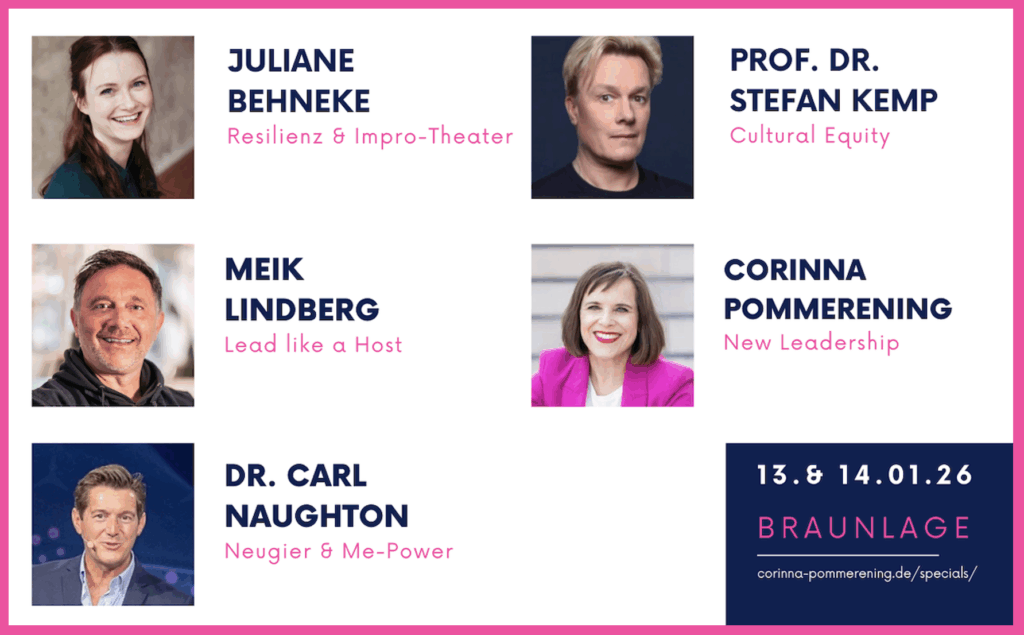

Leadership Winter Retreat am 13. und 14. Januar 2026 in Braunlage.

Zwei Tage Klarheit, Haltung und neue Impulse – für Führungskräfte, die Entwicklung nicht nur fördern, sondern leben wollen.

📅 Ort: The Hearts Hotel, Braunlage

🎙️ Mit Impulsen von Dr. Carl Naughton, Meik Lindberg, Juliane Behneke, Prof. Dr. Stefan Kemp und Corinna Pommerening

🎟️ Tickets bis 20. November 2025 verfügbar: Hier finden Sie das Retreat-Booklet.